ニュース

選ばれる就労サービスの時代へ 障がい者も人材確保のキーマン

2024年障害福祉サービスの報酬改定で新たに「就労選択支援」が創設、10月1日に施行された。障がいのある人がその能力、適性等に合った就労先、働き方のより良い選択ができるよう、就労サービスの利用にあたってのアセスメントを担う。労働力が年々減少する日本において、高齢者や外国人だけでなく、障がい者も働き手としての価値を高めていく考え。作業内容や賃金、働く環境など、サービス事業所の質が今まで以上に可視化、比較されるようになる。

就労サービスは従来、本人・家族が自治体や相談支援事業所に相談、申請を行いサービス事業所の決定後、その事業所がアセスメントを行い正式に支給が決定するといった流れ。しかし、サービス選択における専門的な支援体制が不十分であることや、いったん利用が始まると他の選択肢を持ちにくいとの課題が指摘されてきた。

今回創設された就労選択支援は、サービスの種類と事業所を決定する前に利用するもの。1カ月を標準利用期間とし、障がい者本人の生活目標や強み、課題、そして作業体験等を通じた就労アセスメント、関係機関との調整を行う。介護保険サービスにおける居宅介護支援(ケアマネジャー)の役割に近い。

実施主体は就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、障がい者就業・生活支援センター事業の受託法人や自治体が設置する就労支援センターなど。利用者15人に対し就労選択支援員1人の配置を求める。就労選択支援員はオンデマンド講義6時間+対面演習5時間の研修を修了した者。

報酬は1210単位/日(1単位=10円~。介護報酬と同様、地域区分あり)。就労選択支援とサービス提供が同一事業所になる可能性も踏まえ、特定事業所集中減算(200単位/日、提供総数における同一事業所が80%超の場合)も設けている。

今回創設された就労選択支援は、サービスの種類と事業所を決定する前に利用するもの。1カ月を標準利用期間とし、障がい者本人の生活目標や強み、課題、そして作業体験等を通じた就労アセスメント、関係機関との調整を行う。介護保険サービスにおける居宅介護支援(ケアマネジャー)の役割に近い。

実施主体は就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、障がい者就業・生活支援センター事業の受託法人や自治体が設置する就労支援センターなど。利用者15人に対し就労選択支援員1人の配置を求める。就労選択支援員はオンデマンド講義6時間+対面演習5時間の研修を修了した者。

報酬は1210単位/日(1単位=10円~。介護報酬と同様、地域区分あり)。就労選択支援とサービス提供が同一事業所になる可能性も踏まえ、特定事業所集中減算(200単位/日、提供総数における同一事業所が80%超の場合)も設けている。

新規B型より順次原則化

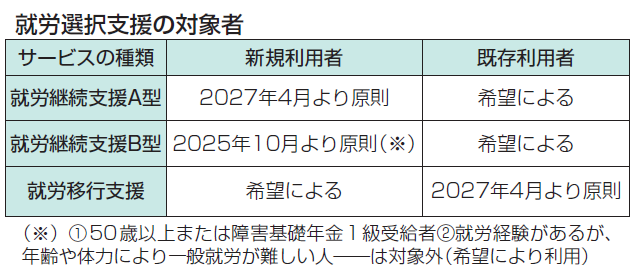

対象者は就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の利用者、その他利用希望者と特別支援学校高等部の生徒。就労B型の新規利用申請者はこの10月から原則実施され、27年4月より就労A型の新規利用者、就労移行支援の既存利用者も義務化となる。

就労A型は、一般企業は困難だが雇用契約に基づく就労が可能な人が利用するサービス。事業者と雇用契約を結び、最低賃金以上の「給与」が支払われる。24年7月時点で利用者8.7万人。B型はその雇用契約に基づく就労が困難な人で、作業に応じた「工賃」が支払われる。利用者は36.9万人。また、就労移行支援は、現に就労は難しい人が必要な訓練等を行うサービスで、基本的に給与や工賃は支払われない。

これまで、就労サービスは相談支援専門員や医療機関、特別支援学校などから直接、利用者の紹介を受けるルートが中心だった。今後は就労選択支援事業所が本人と共にサービスを見極める。地域で選ばれるサービスへ、事業所の動きに注目したい。

国の統計では、障がい者雇用数は24年6月時点で約67.7万人。10年前と比べ約1.5倍に伸びている。雇用率は2.41%と、こちらも年々上昇している。障害福祉の就労サービスから一般就労への移行は23年が26.6万人。障がい者雇用促進の下支えになっている。国が規定する障がい者雇用率は民間企業で2.5%。来年7月より2.7%に引き上げる。

就労A型は、一般企業は困難だが雇用契約に基づく就労が可能な人が利用するサービス。事業者と雇用契約を結び、最低賃金以上の「給与」が支払われる。24年7月時点で利用者8.7万人。B型はその雇用契約に基づく就労が困難な人で、作業に応じた「工賃」が支払われる。利用者は36.9万人。また、就労移行支援は、現に就労は難しい人が必要な訓練等を行うサービスで、基本的に給与や工賃は支払われない。

これまで、就労サービスは相談支援専門員や医療機関、特別支援学校などから直接、利用者の紹介を受けるルートが中心だった。今後は就労選択支援事業所が本人と共にサービスを見極める。地域で選ばれるサービスへ、事業所の動きに注目したい。

国の統計では、障がい者雇用数は24年6月時点で約67.7万人。10年前と比べ約1.5倍に伸びている。雇用率は2.41%と、こちらも年々上昇している。障害福祉の就労サービスから一般就労への移行は23年が26.6万人。障がい者雇用促進の下支えになっている。国が規定する障がい者雇用率は民間企業で2.5%。来年7月より2.7%に引き上げる。

社会福祉法人彩凜会 経済的自立も支援工賃アップへ多角的なB型

就労継続支援B型などの障害福祉サービスを運営する社会福祉法人彩凜会(星座正俊理事長)は県への指定申請を済ませ、10月より就労選択支援を開始する。既存のB型利用者に対しても本人の希望も踏まえスケジュールを組む構え。多機能型事業所「ひだまり」(埼玉県吉川市)施設長の土屋紘一さんは「行政も急激な給付増や事務負担増が発生すると対応しきれない。就労サービス全利用者に今すぐ選択支援の利用を促すような雰囲気にはまだなっていません」と現状を話す。

同法人は①生活介護(定員12人)②就労移行支援(9人)③自立訓練(9人)④就労継続支援B型(40人)⑤就労定着支援(30人)――の5サービスを展開。就労B型は▽ひだまり介護事業部▽介護用マットレス洗浄▽厨房班▽電化製品解体――の4部門で、本人の希望や障がい特性に応じた作業を割り当てる。「環境を整え、必要な配慮を行い、作業切り出しの工夫をし続ければ、障がいがあっても生産性の高い仕事を担えます」と土屋さんは説明する。

このうち利用者の半数を占めるひだまり介護事業部では、福祉用具の洗浄・消毒・修理や買取り・中古販売、また高齢者宅の家財撤去等の環境整備がメイン。利用者もトラックに同乗し、遠方まで搬入出作業を行う。「取引量が工賃に反映されるのを本人が実感できる。作業のモチベーションが上がります」(土屋さん)。

工賃は全国平均の2万3053円に対し約4万5700円と約2倍。ひだまり介護事業部に限っては約7万1100円と突出する。利用当初は生活保護を受給していた利用者が障害年金+B型工賃で自立生活につなげたケースも複数ある。

「親亡き後も自立した生活を」が同法人の想い。「民間企業は既存業務をアウトソーシングすることで人手不足を解消でき、より価値の高い業務に時間を割ける。B型事業所は仕事が増えることで工賃が上がる。共生社会の一つの形です」と土屋さん。障がい者雇用に関して、「義務の雇用」から「戦力としての雇用」へ、認識が少しずつ変わりつつあると述べた。

同法人は①生活介護(定員12人)②就労移行支援(9人)③自立訓練(9人)④就労継続支援B型(40人)⑤就労定着支援(30人)――の5サービスを展開。就労B型は▽ひだまり介護事業部▽介護用マットレス洗浄▽厨房班▽電化製品解体――の4部門で、本人の希望や障がい特性に応じた作業を割り当てる。「環境を整え、必要な配慮を行い、作業切り出しの工夫をし続ければ、障がいがあっても生産性の高い仕事を担えます」と土屋さんは説明する。

このうち利用者の半数を占めるひだまり介護事業部では、福祉用具の洗浄・消毒・修理や買取り・中古販売、また高齢者宅の家財撤去等の環境整備がメイン。利用者もトラックに同乗し、遠方まで搬入出作業を行う。「取引量が工賃に反映されるのを本人が実感できる。作業のモチベーションが上がります」(土屋さん)。

工賃は全国平均の2万3053円に対し約4万5700円と約2倍。ひだまり介護事業部に限っては約7万1100円と突出する。利用当初は生活保護を受給していた利用者が障害年金+B型工賃で自立生活につなげたケースも複数ある。

「親亡き後も自立した生活を」が同法人の想い。「民間企業は既存業務をアウトソーシングすることで人手不足を解消でき、より価値の高い業務に時間を割ける。B型事業所は仕事が増えることで工賃が上がる。共生社会の一つの形です」と土屋さん。障がい者雇用に関して、「義務の雇用」から「戦力としての雇用」へ、認識が少しずつ変わりつつあると述べた。

「福祉用具の買取り・販売は全国からも依頼が来ます」と土屋さん

(シルバー産業新聞2025年10月10日号)