ニュース

秋田県の介護保険 事業所評価に「プラチナ認証」創設 働きやすい職場の模範に

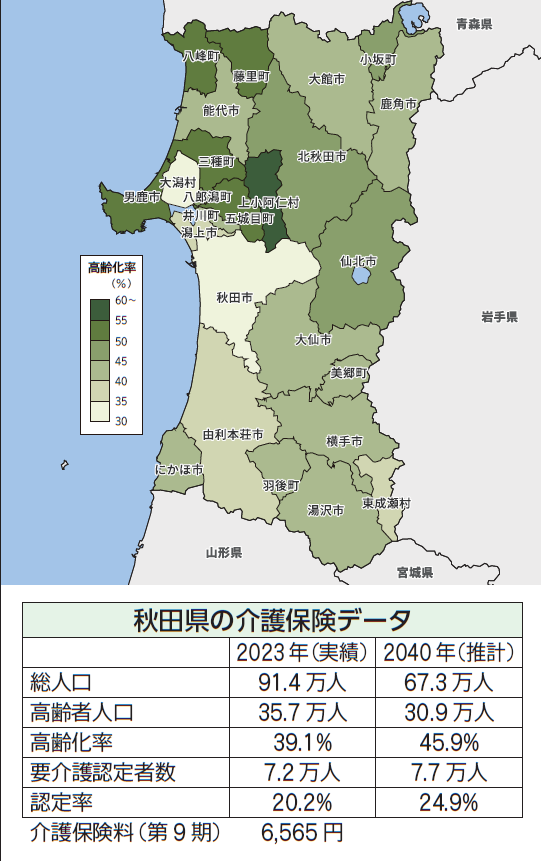

秋田県は2023年時点で高齢化率39%と、全国で最も高齢化が進む。40年には高齢化率45.9%、そして45年には高齢者数が生産年齢人口を上回ると推計している。高齢者数は20年をピークに減少する中、75歳以上は増加する。要介護(支援)認定者数は23年7万2318人から40年7万6977人へ増える見込みとなっている。

そのため、「介護人材の確保・育成と介護現場の革新」は同県第9期介護保険事業支援計画で掲げる重点施策の一つ。22年時点で2万2878人の介護職員を、26年度中に2万3550人へ増員をめざす。「生産年齢人口の減少スピードが急激に進んでおり、手を打たなければ介護の需給ギャップがますます開いてしまう」と同県健康福祉部長寿社会課介護人材対策チーム・本戸幸治チームリーダーは危機感を募らせる。

現在、施策の柱とするのが①処遇の改善②人材の確保、育成定着③生産性の向上――。①の処遇改善では介護職員処遇改善加算の取得支援を行うと共に、17年度から実施している事業所認証評価制度の基準を一層高めた「プラチナ認証制度」を今年度創設した。

現在、施策の柱とするのが①処遇の改善②人材の確保、育成定着③生産性の向上――。①の処遇改善では介護職員処遇改善加算の取得支援を行うと共に、17年度から実施している事業所認証評価制度の基準を一層高めた「プラチナ認証制度」を今年度創設した。

認証にアウトカム指標拡充

認証評価制度は25年8月現在、79法人が取得(県HPにて公表)。働きやすい職場づくりに主眼を置いた評価基準で、例えば「人材のキャリアアップと育成支援」のカテゴリでは▽新規採用者の育成計画があるか▽指導担当者は研修を受けているか▽年1回以上面談の機会があるか▽基準をもった給与体系となっているか――などを求める。認証評価を希望する事業所はまず「参加宣言」を行い、2年以内に評価項目の内容を満たす取組を実施する。

プラチナ認証はこれらの項目をレベルアップしたもの。「計画に基づく採用活動」や「ICTの活用等における業務改善」などが追加される。さらに定量的評価基準として▽離職率▽有給休暇取得▽時間外労働▽資格の保有率▽女性の管理職割合――を5段階評価(各10点満点、計50点満点)。25点以上を獲得しなければならない。

本戸氏は「職場環境改善には運営側の意識改革が必要。その部分を評価対象に加えた。PDCAサイクルによる介護事業経営ができているかがポイント」と説明。「認証評価制度に比べて格段にハードルは高いが、ここをクリアすれば県の模範となり得る。ぜひトライしてもらいたい」と期待を込める。

プラチナ認証はこれらの項目をレベルアップしたもの。「計画に基づく採用活動」や「ICTの活用等における業務改善」などが追加される。さらに定量的評価基準として▽離職率▽有給休暇取得▽時間外労働▽資格の保有率▽女性の管理職割合――を5段階評価(各10点満点、計50点満点)。25点以上を獲得しなければならない。

本戸氏は「職場環境改善には運営側の意識改革が必要。その部分を評価対象に加えた。PDCAサイクルによる介護事業経営ができているかがポイント」と説明。「認証評価制度に比べて格段にハードルは高いが、ここをクリアすれば県の模範となり得る。ぜひトライしてもらいたい」と期待を込める。

若年層ヘアプローチ 10年先の人材確保へ

施策の2つ目、「人材確保、育成定着」に関しては将来的な人材の裾野拡大を視野に、小中高生に向けた介護のイメージアップを積極的に仕掛ける。昨年度は介護労働安定センターと共同で、中学校5校、高校9校、特別支援学校4校へ出向き福祉機器の展示・操作体験会を実施した。加えて、小学校への出前講座も行っている。要介護者の疑似体験などを通じて高齢者への理解促進をはかるねらいだ。

「就職するよりもっと前の段階、小学生の時から介護の仕事が選択肢に並ぶことが、当たり前になるようにしていきたい」(本戸氏)。

「就職するよりもっと前の段階、小学生の時から介護の仕事が選択肢に並ぶことが、当たり前になるようにしていきたい」(本戸氏)。

7月に介護テック相談会

施策の3つ目「生産性向上」に関しては昨年、生産性向上のワンストップ総合相談窓口「あきた介護業務『カイゼン』サポートセンター」を開設。介護テクノロジー機器の試用貸出、導入に向けた伴走支援を行う。今年度は「働きやすい職場づくり」の考えから、新たにカスタマーハラスメントの相談窓口を設置した。

介護テクノロジー導入支援事業は今年度より「外部の専門家による業務改善支援」が補助要件に追加。同センターは7月12日に介護テクノロジーセミナー&展示会を開催、セミナーには242人が参加した。セミナー後、希望者には説明相談会を行うことで同要件を担保。オンライン参加者へは翌日以降、個別にフォローを行った。

同県の介護テクノロジー補助金は8月4日で締切り。予算2.4億円を計上。昨年度は実績4.3億円で、70法人・129事業所が導入。23年度までの導入事業所数224を加えると累計353事業所となり、目標である「26年度までに400事業所」に迫ってきた。本戸氏は「県内施設の介護テクノロジー導入率は全国的にかなり低い方。まずはここを改善していく」と述べる。

介護テクノロジー導入支援事業は今年度より「外部の専門家による業務改善支援」が補助要件に追加。同センターは7月12日に介護テクノロジーセミナー&展示会を開催、セミナーには242人が参加した。セミナー後、希望者には説明相談会を行うことで同要件を担保。オンライン参加者へは翌日以降、個別にフォローを行った。

同県の介護テクノロジー補助金は8月4日で締切り。予算2.4億円を計上。昨年度は実績4.3億円で、70法人・129事業所が導入。23年度までの導入事業所数224を加えると累計353事業所となり、目標である「26年度までに400事業所」に迫ってきた。本戸氏は「県内施設の介護テクノロジー導入率は全国的にかなり低い方。まずはここを改善していく」と述べる。

災害対応・人材確保へ 法人間連携の土壌づくり

このほか、社会福祉連携推進法人(以下「連携法人」)など介護経営基盤の整備を支援することも「介護人材の確保・育成と介護現場の革新」の一つに位置付けている。連携法人は、合併・事業譲渡とは異なる手法で複数法人が連携し、①地域福祉支援②災害時支援③経営支援④貸付⑤人材確保⑥物資等供給――等の事業を、連携のメリットを生かしつつ実施するもの。22年4月に施行され、今年3月末時点での認定は全国でも30法人にとどまっている。

秋田県内の連携法人は、県内4法人が参加する秋田圏域社会連携推進会1カ所(下記事)。福祉政策課の監査チームリーダー・佐々木浩幸氏は「合併のイメージをもつ法人も多く、制度への認知、理解がまだまだ浸透していない」と認定が伸び悩む要因を説明。社会福祉法人をはじめ、県社協や社福の経営者協議会等と連携し理解促進に努めたいと話す。

同時に佐々木氏は、「重要なのは喫緊の課題である人材確保や災害対応、地域貢献等に対し、連携するしくみをどう作るか。必ずしも連携法人の設立を求めているわけではない」と指摘。連携法人ほど強固ではないが、複数法人が地域貢献などの協働事業を行う「法人間連携プラットフォーム」(小規模法人のネットワーク化による協働推進事業)の構築も促す。第9期介護保険事業支援計画では「連携法人またはプラットフォームへの参加12法人」を目標に置く(現在4法人)。

「災害対応では、発災時の円滑な利用者受入れや避難先・備蓄品の確保、職員の派遣などを想定する」と佐々木氏。人材確保については就職セミナーの共同開催による集客力アップや、共同研修による効率化、顔の見える関係づくりが期待できると話している。

秋田県内の連携法人は、県内4法人が参加する秋田圏域社会連携推進会1カ所(下記事)。福祉政策課の監査チームリーダー・佐々木浩幸氏は「合併のイメージをもつ法人も多く、制度への認知、理解がまだまだ浸透していない」と認定が伸び悩む要因を説明。社会福祉法人をはじめ、県社協や社福の経営者協議会等と連携し理解促進に努めたいと話す。

同時に佐々木氏は、「重要なのは喫緊の課題である人材確保や災害対応、地域貢献等に対し、連携するしくみをどう作るか。必ずしも連携法人の設立を求めているわけではない」と指摘。連携法人ほど強固ではないが、複数法人が地域貢献などの協働事業を行う「法人間連携プラットフォーム」(小規模法人のネットワーク化による協働推進事業)の構築も促す。第9期介護保険事業支援計画では「連携法人またはプラットフォームへの参加12法人」を目標に置く(現在4法人)。

「災害対応では、発災時の円滑な利用者受入れや避難先・備蓄品の確保、職員の派遣などを想定する」と佐々木氏。人材確保については就職セミナーの共同開催による集客力アップや、共同研修による効率化、顔の見える関係づくりが期待できると話している。

(シルバー産業新聞2025年8月10日号)