ニュース

ショートステイ自由が丘(秋田市) 通知速度を調整し、個別の転倒予防実現

せきれい(秋田県三種町、中川広志社長)が運営する「ショートステイ自由が丘」(秋田市)では、2024年度の介護テクノロジー導入補助金を活用して、全33床に見守りセンサー「AiGenki Sleep(販売:G.Com R&M)」を導入した。職員の負担軽減や利用者の転倒予防、ケアマネジャーや家族へのバイタルデータ報告などに取組んでいる。

中川社長は導入経緯を「第一には職員の負担軽減、次に今後の人材不足への対応だ」と説明する。秋田県は日本一の人口減少と高齢化が進んでおり、人材不足に向けた早期取組みの必要性を感じていた。介護テクノロジー補助金も後押しとなり、導入に向けて動きだした。

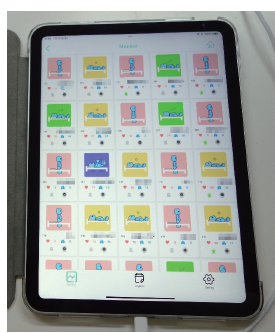

高橋卓巳施設長は「初めてのテクノロジー活用で戸惑う職員も多く、タブレットの操作レベルも個人差が大きかった。しかし、同製品は操作が簡単かつベッド上での状態が色分けされた人型のアイコンで表示されるためとても分かりやすかった」と評価する。

高橋卓巳施設長は「初めてのテクノロジー活用で戸惑う職員も多く、タブレットの操作レベルも個人差が大きかった。しかし、同製品は操作が簡単かつベッド上での状態が色分けされた人型のアイコンで表示されるためとても分かりやすかった」と評価する。

居室内の状況は色付きの人型アイコンで表示され、 初めてのテクノロジー活用でもわかりやすい

転倒リスクがある利用者への個別ケアの実現

ショートステイは様々な状態の人が利用し、それぞれ入所期間も異なるため、転倒リスクが高い人を常に把握し状況を確認することは、職員の負担が大きかった。

そこで特に転倒リスクが高い利用者に対して離床通知を設定し、担当ケアマネジャーや家族からのヒアリング内容に応じて「離床後○秒後に通知」などを個別に調整した。

「導入後は転倒事故リスクや職員の負担が減少し、職員が日々の業務の中で『利用者の活動を妨げない範囲で、事故を防ぐ通知時間をどうするか』など個別の転倒予防について検討する機会が格段に増えた」と高橋氏は話す。

この他、体調不良の利用者の呼吸や心拍も把握できる点も職員の安心感に繋がっているという。

そこで特に転倒リスクが高い利用者に対して離床通知を設定し、担当ケアマネジャーや家族からのヒアリング内容に応じて「離床後○秒後に通知」などを個別に調整した。

「導入後は転倒事故リスクや職員の負担が減少し、職員が日々の業務の中で『利用者の活動を妨げない範囲で、事故を防ぐ通知時間をどうするか』など個別の転倒予防について検討する機会が格段に増えた」と高橋氏は話す。

この他、体調不良の利用者の呼吸や心拍も把握できる点も職員の安心感に繋がっているという。

バイタルデータをケアマネなどへ報告

同事業所では取得した睡眠や離床等のデータを担当ケアマネジャーや関連職種、家族にも報告し、医療機関での認知症診断への受診など、必要な支援にも繋げている。

例えば夜間のせん妄状態や徘徊が少しあると聞いていた利用者は、同事業所で夜間の活動状況を把握したところヒアリング内容よりも離床回数・時間が多いことが分かった。

自宅で一緒に過ごしている家族は変化に気づきにくかったり、認知症だと思いたくないなどの理由から診断が遅くなることがある。しかし、早期に適切な支援を受けることで、認知症の症状緩和やその他疾患の早期治療に繋げられる。

実際に、同事業所から提供された睡眠や活動データをもとに、受診に繋がったケースもある。「今後は取得したデータを活用して、地域全体で在宅高齢者の生活を支えられるような取り組みも行っていきたい」(高橋施設長)

同事業所では7月から生産性向上推進体制加算(Ⅱ)を算定している。最終的にはインカムを導入して加算(Ⅰ)を目指す。職員の業務効率化だけではなく、大声での排泄・入浴誘導を減らして利用者のプライバシーと尊厳を守るケアの早期実現に向け、職員が使いこなせるインカムの選定に取り組んでいる。

中川社長は「直接的な介護やコミュニケーションは人間にしかできないとても貴重なこと。介護外の業務はテクノロジーに任せて、職員が利用者と関わる時間を少しでも増やせるよう取組んでいきたい」と語る。

例えば夜間のせん妄状態や徘徊が少しあると聞いていた利用者は、同事業所で夜間の活動状況を把握したところヒアリング内容よりも離床回数・時間が多いことが分かった。

自宅で一緒に過ごしている家族は変化に気づきにくかったり、認知症だと思いたくないなどの理由から診断が遅くなることがある。しかし、早期に適切な支援を受けることで、認知症の症状緩和やその他疾患の早期治療に繋げられる。

実際に、同事業所から提供された睡眠や活動データをもとに、受診に繋がったケースもある。「今後は取得したデータを活用して、地域全体で在宅高齢者の生活を支えられるような取り組みも行っていきたい」(高橋施設長)

同事業所では7月から生産性向上推進体制加算(Ⅱ)を算定している。最終的にはインカムを導入して加算(Ⅰ)を目指す。職員の業務効率化だけではなく、大声での排泄・入浴誘導を減らして利用者のプライバシーと尊厳を守るケアの早期実現に向け、職員が使いこなせるインカムの選定に取り組んでいる。

中川社長は「直接的な介護やコミュニケーションは人間にしかできないとても貴重なこと。介護外の業務はテクノロジーに任せて、職員が利用者と関わる時間を少しでも増やせるよう取組んでいきたい」と語る。

AiGenki Sleepはマットレスの下に設置するセンサーで、▽心拍▽呼吸▽体動▽起床▽離床▽睡眠状況――などをリアルタイムで計測する。バイタルデータはパソコンやスマートフォン、タブレットから遠隔で確認でき、利用者に応じた通知も設定可能。

さらに、利用者ごとの解析レポート機能付きで、▽アラート発生時刻と回数▽活動や睡眠の傾向▽一週間の睡眠と行動データ▽睡眠スコア▽離床や寝返り回数――なども報告する。

この他、Bluetoothを搭載したバイタル測定器と連携することで、取得したデータをアプリ上に転送でき、見守り情報と一括で確認できるほか、大手介護記録・請求ソフトメーカーとの連携も進んでいる。

同製品の問合せはG.Com R&M(TEL048-580-7661)まで。

さらに、利用者ごとの解析レポート機能付きで、▽アラート発生時刻と回数▽活動や睡眠の傾向▽一週間の睡眠と行動データ▽睡眠スコア▽離床や寝返り回数――なども報告する。

この他、Bluetoothを搭載したバイタル測定器と連携することで、取得したデータをアプリ上に転送でき、見守り情報と一括で確認できるほか、大手介護記録・請求ソフトメーカーとの連携も進んでいる。

同製品の問合せはG.Com R&M(TEL048-580-7661)まで。

(シルバー産業新聞2025年8月10日号)