ニュース

通信機能付き福祉用具、期待と課題が交錯 介護テクノロジー導入支援、半数超が関与

今年6月の厚生労働省「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で、GPSなど通信機能を搭載した福祉用具を新たに介護保険の給付対象とする方針が了承されたのを受け、本紙では福祉用具貸与事業者を対象にアンケート調査を実施した。回答からは、新制度への期待とともに、運用面の課題や懸念がうかがえる。また、都道府県が主体で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」への関与の実態も探り、事業者のビジネスチャンスとしての認識や障壁もみえてきた(調査期間=2025年9月12~22日、有効回答数=21社・計343事業所)

通信機能付き福祉用具 利用者の安全確保に期待高まる

厚生労働省が、通信機能を持つ福祉用具を保険給付の対象とする方針を固めたことに対し、アンケートに回答した全事業者が「知っている」と回答。関心の高さがうかがえる。

給付対象となる見込みの通信機能について、現場での活用にどの程度期待するか尋ねたところ、「福祉用具の位置情報を通知する機能」や「福祉用具の異常・故障を通知する機能」など、いずれの機能についても「非常に期待する」「期待する」を合わせた肯定的な回答が半数を超えた(表1)。

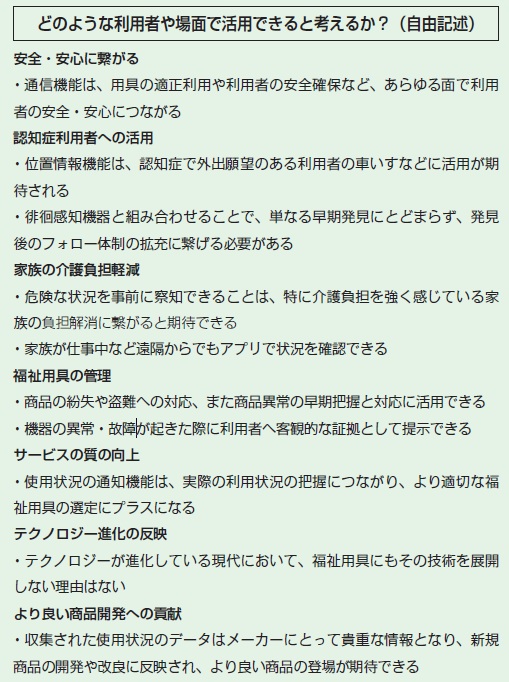

自由記述では、「危険な状況になる前に察知できる。特に家族は強く負担に思っており、解消が期待できる」といった声や「認知症で外出願望がある人に活用できる」「実際の利用状況の把握につながり、より適切な福祉用具の選定にプラスになる」といった具体的な活用イメージが寄せられ、利用者の安全確保や適切なサービス提供に繋がるとの期待が示された。「技術の進化に合わせて給付対象も拡大してしかるべき」と、制度改正を前向きに評価する声もあった。

また、通信機能によって得られる情報が増加することから、「利用者、家族、ケアマネジャー、事業者で、いかに簡潔かつ正確に情報を共有できるかがポイント」と、関係者間でのスムーズな情報共有の仕組みづくりが重要になるとの指摘もあった。

給付対象となる見込みの通信機能について、現場での活用にどの程度期待するか尋ねたところ、「福祉用具の位置情報を通知する機能」や「福祉用具の異常・故障を通知する機能」など、いずれの機能についても「非常に期待する」「期待する」を合わせた肯定的な回答が半数を超えた(表1)。

自由記述では、「危険な状況になる前に察知できる。特に家族は強く負担に思っており、解消が期待できる」といった声や「認知症で外出願望がある人に活用できる」「実際の利用状況の把握につながり、より適切な福祉用具の選定にプラスになる」といった具体的な活用イメージが寄せられ、利用者の安全確保や適切なサービス提供に繋がるとの期待が示された。「技術の進化に合わせて給付対象も拡大してしかるべき」と、制度改正を前向きに評価する声もあった。

また、通信機能によって得られる情報が増加することから、「利用者、家族、ケアマネジャー、事業者で、いかに簡潔かつ正確に情報を共有できるかがポイント」と、関係者間でのスムーズな情報共有の仕組みづくりが重要になるとの指摘もあった。

懸念点は「説明の難しさ」「通信環境」「責任の所在」

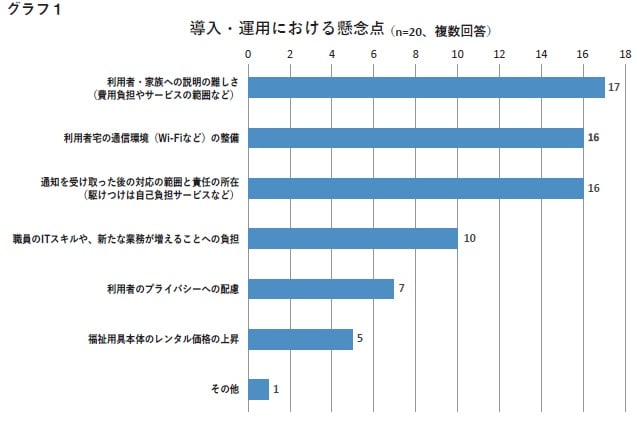

一方で、導入・運用にあたっての懸念点を複数回答で尋ねたところ、「利用者・家族への説明の難しさ」が最多(17件)で「利用者宅の通信環境(Wi-Fiなど)の整備」「通知を受け取った後の対応の範囲と責任の所在」(各16件)が続く(グラフ1)。このほか、職員のITスキル、新たな業務負担を懸念する声も多く挙がった。

費用負担やサービスの範囲、特に通知後の駆けつけ対応は保険サービスの範囲外となる点などを正確に伝え、利用者の理解を得ることに難しさを感じていることがうかがえる。

特に、通知を受けてからの対応については、「どこまでが事業者の役割で、どこからが自己負担サービスやケアマネジャーの役割なのか」といった現場での判断基準が曖昧になることへの不安の声が聞かれた。

また、GPSなどで利用者の行動が把握できることへのプライバシーの問題や、通信エラーなどのトラブル発生時の対応など、新たなリスクに対する具体的なガイドラインの必要性を訴える意見もあった。

厚労省の通知改正案では、位置情報の通知先は「家族」とされており、福祉用具専門相談員やケアマネは含まれていない。ただ機器を貸与する事業者として、家族からの連絡を受けて対応に関わらざるを得ない場面も想定され、サービス範囲外の業務が増加することへの懸念は根強い。

費用負担やサービスの範囲、特に通知後の駆けつけ対応は保険サービスの範囲外となる点などを正確に伝え、利用者の理解を得ることに難しさを感じていることがうかがえる。

特に、通知を受けてからの対応については、「どこまでが事業者の役割で、どこからが自己負担サービスやケアマネジャーの役割なのか」といった現場での判断基準が曖昧になることへの不安の声が聞かれた。

また、GPSなどで利用者の行動が把握できることへのプライバシーの問題や、通信エラーなどのトラブル発生時の対応など、新たなリスクに対する具体的なガイドラインの必要性を訴える意見もあった。

厚労省の通知改正案では、位置情報の通知先は「家族」とされており、福祉用具専門相談員やケアマネは含まれていない。ただ機器を貸与する事業者として、家族からの連絡を受けて対応に関わらざるを得ない場面も想定され、サービス範囲外の業務が増加することへの懸念は根強い。

通知後の自己負担サービス、提供意向は二分

通知後の駆けつけ・安否確認といった自費サービスを事業として提供するかという問いに対し、「積極的に検討したい」(2件)、「前向きに検討したい」(5件)と意欲を示す事業者がいる一方で、「現時点では検討しない」も8件あった。各社で判断が分かれた。新たなビジネスチャンスと捉えるか、リスクと捉えるか、判断が難しい状況がわかる(表2)

給付対象外の機能現場の評価は

給付対象に加えることを見送った「バイタルセンシング」や「ナースコールへの接続」といった通信機能についても、現場からはさまざまな意見が聞かれた。「人手不足が進む中、利用者の安全確保に必要だ」と制度化を求める声や、「バイタルデータは客観的なエビデンスとしてケアマネジメントやサービスに反映でき、ケアの質の向上につながる」と、その可能性を評価する声が挙がっている。

その一方、「誤報による責任問題や、生命に関わるリスクを考えると導入は困難」といった慎重な意見も根強い。特に医療的な側面が強まる機能については、「制度化には医療機関との連携が不可欠ではないか」など、導入への課題を指摘する声もあった。

全体として、今回の見直しを評価しつつも、現場の実態を踏まえた慎重な制度設計と運用の重要性を訴える声が際立つ結果となった。「利用者の声と事業者の声を総合的に判断してもらう事が重要」という意見に、現場の思いが集約されているといえそうだ。

その一方、「誤報による責任問題や、生命に関わるリスクを考えると導入は困難」といった慎重な意見も根強い。特に医療的な側面が強まる機能については、「制度化には医療機関との連携が不可欠ではないか」など、導入への課題を指摘する声もあった。

全体として、今回の見直しを評価しつつも、現場の実態を踏まえた慎重な制度設計と運用の重要性を訴える声が際立つ結果となった。「利用者の声と事業者の声を総合的に判断してもらう事が重要」という意見に、現場の思いが集約されているといえそうだ。

介護テクノロジー導入支援 高い認知度、関与経験半数超

都道府県主体で実施されている「介護テクノロジー導入支援事業」について、福祉用具貸与事業者の関与の実態や意向を尋ねた。

同事業を「よく知っている」「聞いたことがある程度」を合わせ、大半の事業者が認知し、「知らない」と回答したのは1社のみ。実際に補助金を活用し、介護施設などへ導入支援に関わった経験がある事業者は21社中12社だった。関与した事業者の支援内容(複数回答)は、「機器の提案や販売」「機器の選定支援」「制度の情報提供」がそれぞれ8件で最も多かった。

同事業を「よく知っている」「聞いたことがある程度」を合わせ、大半の事業者が認知し、「知らない」と回答したのは1社のみ。実際に補助金を活用し、介護施設などへ導入支援に関わった経験がある事業者は21社中12社だった。関与した事業者の支援内容(複数回答)は、「機器の提案や販売」「機器の選定支援」「制度の情報提供」がそれぞれ8件で最も多かった。

提案・支援実績のトップは「見守り」

導入支援の経験がある事業者に提案や支援をしたテクノロジーの種類を尋ねたところ(複数回答)、「見守り機器」が最多で、13社中11社が手掛けていた(表3)。リフトなどの「移乗支援」が次点で9件。貸与事業者が日頃から扱う福祉用具と関連性が高く、専門性を発揮しやすい領域だと考えられる。

次いで「入浴支援」が6件で、「インカム」「パッケージ型導入」が各5件だった。「パッケージ型導入」は複数の機器を連携させて業務全体の効率化を図る。単なる機器の販売にとどまらず、事業所全体の課題解決を支援するコンサルティングのような役割を担うケースがあることも明らかになった。

一方で、「介護記録ソフト」(3件)や「スマートフォン等の情報連携機器」(2件)といったICT関連の支援は比較的少数だった。

次いで「入浴支援」が6件で、「インカム」「パッケージ型導入」が各5件だった。「パッケージ型導入」は複数の機器を連携させて業務全体の効率化を図る。単なる機器の販売にとどまらず、事業所全体の課題解決を支援するコンサルティングのような役割を担うケースがあることも明らかになった。

一方で、「介護記録ソフト」(3件)や「スマートフォン等の情報連携機器」(2件)といったICT関連の支援は比較的少数だった。

課題は「手間」「複雑さ」「期間の短さ」

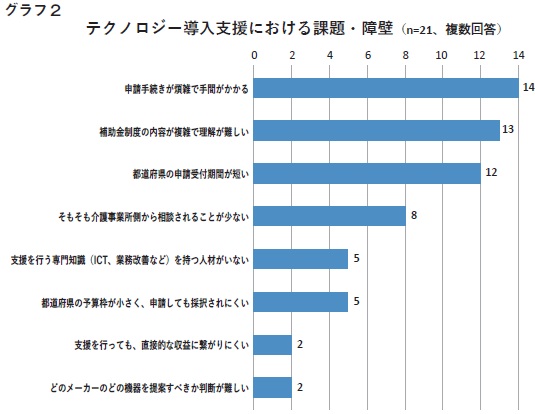

介護事業所のテクノロジー導入を支援する上での課題・障壁(複数回答)については、「申請手続きが煩雑で手間がかかる」(14件)が最多となり、次いで「補助金制度の内容が複雑で理解が難しい」(13件)、「都道府県の申請受付期間が短い」(12件)が上位を占めた(グラフ2)。自由記述でも「とにかく申請期間が短く、手続きが煩雑」「実施要項が複雑で分かりにくい」など、運用の改善を求める声が相次いだ。

ビジネスチャンスと捉えるも、積極関与には慎重姿勢

同事業がビジネスチャンスになるかという問いには、「ある程度ビジネスチャンスになると思う」(12件)が最も多かったものの、「大きなビジネスチャンスになると思う」は4件にとどまった。今後の関与意欲についても、「機会があれば関わりたい」(13件)が「積極的に関わりたい」(7件)を大きく上回り、潜在的な意欲はありつつも、前述の課題が障壁となり、積極的な関与には慎重な姿勢がみてとれる。

福祉用具貸与事業者が、機器の知識やノウハウを生かして介護現場の生産性向上に貢献するキーパーソンとなるには、補助金制度の簡素化や申請期間の柔軟な設定といった行政側の後押しも鍵となりそうだ。

(シルバー産業新聞2025年10月10日号)

福祉用具貸与事業者が、機器の知識やノウハウを生かして介護現場の生産性向上に貢献するキーパーソンとなるには、補助金制度の簡素化や申請期間の柔軟な設定といった行政側の後押しも鍵となりそうだ。

(シルバー産業新聞2025年10月10日号)