ニュース

福祉用具貸与・販売の選択制 対象用具の拡大求める企業 皆無

シルバー産業新聞社では9月12日~22日にかけて、全国の福祉用具貸与事所数上位100社を対象に①貸与・販売の選択制②貸与価格の上限設定③通信機能付き福祉用具④介護テクノロジーの導入支援――に関するアンケート調査を実施。21社(343事業所)から回答を得た。福祉用具貸与・販売の選択制では、対象用具の拡大を求める企業が1社もないことや、上限価格が物価上昇による価格転嫁の阻害要因になっていることなどが分かった。

「販売」を選択、利用者の5人に1人

福祉用具貸与では、昨年4月の制度改定により、それまでの貸与原則に例外を設ける形で、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖)について、貸与・販売の選択制が導入された。

アンケートで貸与と販売の選択実績を尋ねたところ、全体(総件数5万846件)では、貸与が80.4%に対し、販売は19.6%と、利用者のおよそ5人に1人が販売を選択していることが分かった(表1)。

ただ、個別に見ると、その割合は用具の種類によって大きく異なる。具体的には、固定用スロープは販売の割合が27.0%と、利用者の4人に1人以上が選択しているのに対し、歩行器の割合は4.4%と、6倍以上の開きがある。

この結果から、選択制の対象用具には、販売が選ばれやすい用具と、選ばれにくい用具があるという実態が浮き彫りとなった(表2)。

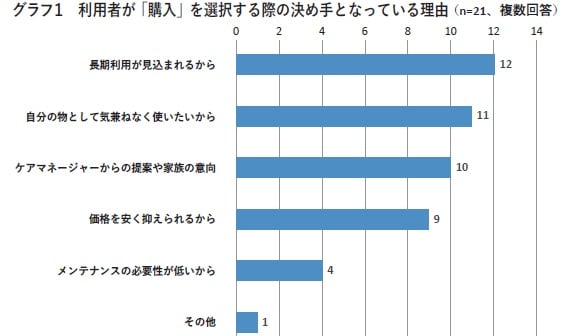

続く質問で、利用者が販売を選択する際の決め手を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは、「長期利用が見込まれるから」(12票)、次いで「自分の物として気兼ねなく使いたいから」(11票)、「ケアマネジャーからの提案や家族の意向」(10票)、「価格を安く抑えられるから」(9票)、「メンテナンスの必要性が低いから」(4票)の順になった。長期利用するもので、「自分の物として気兼ねなく使いたい」「価格を安く抑えたい」などの利用者の感覚が、販売が選ばれやすいか、選ばれにくいかの差に影響していることが見てとれる(グラフ1)。

アンケートで貸与と販売の選択実績を尋ねたところ、全体(総件数5万846件)では、貸与が80.4%に対し、販売は19.6%と、利用者のおよそ5人に1人が販売を選択していることが分かった(表1)。

ただ、個別に見ると、その割合は用具の種類によって大きく異なる。具体的には、固定用スロープは販売の割合が27.0%と、利用者の4人に1人以上が選択しているのに対し、歩行器の割合は4.4%と、6倍以上の開きがある。

この結果から、選択制の対象用具には、販売が選ばれやすい用具と、選ばれにくい用具があるという実態が浮き彫りとなった(表2)。

続く質問で、利用者が販売を選択する際の決め手を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは、「長期利用が見込まれるから」(12票)、次いで「自分の物として気兼ねなく使いたいから」(11票)、「ケアマネジャーからの提案や家族の意向」(10票)、「価格を安く抑えられるから」(9票)、「メンテナンスの必要性が低いから」(4票)の順になった。長期利用するもので、「自分の物として気兼ねなく使いたい」「価格を安く抑えたい」などの利用者の感覚が、販売が選ばれやすいか、選ばれにくいかの差に影響していることが見てとれる(グラフ1)。

選択制の対象拡大利用者にしわ寄せ

現在、厚労省が実施している選択制に関する調査研究事業では、全国の福祉用具貸与事業者、居宅介護支援事業所、保険者市区町村を対象に、選択制の対象になっていない福祉用具貸与種目のうち、利用者や保険者が「購入」を希望する種目を問う調査が行われている。これにより、今後の調査結果や議論次第で、選択制の対象用具が拡大される可能性が出てきている。

そのため、アンケートで選択制の対象用具を拡大することについて賛否を尋ねたところ、「拡大すべきではない」(12票)、「現行のままでよい」(8票)、「分からない」(1票)、「拡大した方がよい」(0票)との結果となり、対象用具の拡大を求める企業は皆無であることが分かった。

「拡大すべきではない」の理由を自由記述で尋ねたところ、「原則貸与の方針を無視している。予後予測を考えたときに、確実に貸与のほうが望ましい」「安全性の低下を懸念」「業務にかかわる時間が増えるため」「企業活動が一層不安定になる可能性がある」などの意見が寄せられた。

選択制の対象福祉用具について、「将来的に価格を見直す必要があるか」との問いには、「価格を引き上げる必要がある」と答えた会社が10社、「そのままでよい」が8社、「価格を引き下げる必要がある」が0社、「すでに下げている」が1社と、半数近くの企業が対象用具の価格引き上げを検討していることが分かった。

選択制の対象用具が拡大された場合、事業者は利益確保のため、貸与価格を引き上げる可能性があり、結果的に利用者にしわ寄せが及ぶ可能性がある。

そのため、アンケートで選択制の対象用具を拡大することについて賛否を尋ねたところ、「拡大すべきではない」(12票)、「現行のままでよい」(8票)、「分からない」(1票)、「拡大した方がよい」(0票)との結果となり、対象用具の拡大を求める企業は皆無であることが分かった。

「拡大すべきではない」の理由を自由記述で尋ねたところ、「原則貸与の方針を無視している。予後予測を考えたときに、確実に貸与のほうが望ましい」「安全性の低下を懸念」「業務にかかわる時間が増えるため」「企業活動が一層不安定になる可能性がある」などの意見が寄せられた。

選択制の対象福祉用具について、「将来的に価格を見直す必要があるか」との問いには、「価格を引き上げる必要がある」と答えた会社が10社、「そのままでよい」が8社、「価格を引き下げる必要がある」が0社、「すでに下げている」が1社と、半数近くの企業が対象用具の価格引き上げを検討していることが分かった。

選択制の対象用具が拡大された場合、事業者は利益確保のため、貸与価格を引き上げる可能性があり、結果的に利用者にしわ寄せが及ぶ可能性がある。

上限価格が価格転嫁を阻害

アンケートでは、昨今の物価上昇の影響と福祉用具貸与価格の上限設定についても尋ねた。

まず、物価上昇によって、福祉用具貸与事業の経営に影響が出ているかどうかを尋ねたところ、「出ている」と答えたのが17社、「出ていない」が3社、「分からない」が1社の結果となり、8割以上の企業が、物価上昇の影響を受けていることが分かった。

次に、物価上昇の影響で、福祉用具の仕入れ価格(レンタル価格)に変化があるかどうかを尋ねたところ、「価格が上昇している」と答えたのは18社、「変わらない」は3社、「低下している」は0社という結果になった。

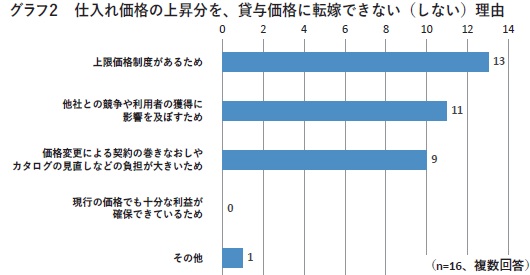

さらに、「価格が上昇している」と答えた18社を対象に、仕入れ価格の上昇分を、貸与価格に転嫁できているかどうかについても尋ねた。その結果、16社(89%)が「転嫁できていない」と回答。「転嫁できている」と答えたのは、わずか2社(11%)だけだった。価格転嫁ができない理由を複数回答で尋ねたところ、最も多かった理由が、「上限価格制度があるため」(13票)との結果になり、物価上昇による影響を価格転嫁する際に、上限価格の仕組みが妨げとなっている実態が浮き彫りとなった。

一方で、「他社との競争や利用者の獲得に影響を及ぼすため」(11票)との回答も多く、単に上限価格だけが価格転嫁の阻害要因になっているわけではないことも、アンケート結果から読みとれる(グラフ2)。

まず、物価上昇によって、福祉用具貸与事業の経営に影響が出ているかどうかを尋ねたところ、「出ている」と答えたのが17社、「出ていない」が3社、「分からない」が1社の結果となり、8割以上の企業が、物価上昇の影響を受けていることが分かった。

次に、物価上昇の影響で、福祉用具の仕入れ価格(レンタル価格)に変化があるかどうかを尋ねたところ、「価格が上昇している」と答えたのは18社、「変わらない」は3社、「低下している」は0社という結果になった。

さらに、「価格が上昇している」と答えた18社を対象に、仕入れ価格の上昇分を、貸与価格に転嫁できているかどうかについても尋ねた。その結果、16社(89%)が「転嫁できていない」と回答。「転嫁できている」と答えたのは、わずか2社(11%)だけだった。価格転嫁ができない理由を複数回答で尋ねたところ、最も多かった理由が、「上限価格制度があるため」(13票)との結果になり、物価上昇による影響を価格転嫁する際に、上限価格の仕組みが妨げとなっている実態が浮き彫りとなった。

一方で、「他社との競争や利用者の獲得に影響を及ぼすため」(11票)との回答も多く、単に上限価格だけが価格転嫁の阻害要因になっているわけではないことも、アンケート結果から読みとれる(グラフ2)。

上限価格「見直すべき」9割

上限価格が設定されているために、価格の引き上げができず、福祉用具の安定供給が妨げられないように、「上限価格制に物価上昇に対応した何かしらの特例措置が必要か」との問いには、18社(86%)が「必要である」と回答。「必要でない」は1社(4%)だけだった。

さらに、「上限価格そのものを見直すべきか」の質問にも、19社(90%)が「見直すべき」と回答。自由記述では、「外れ値を除外するという当初の目的は果たしている」、「上限価格を更新することについて経済的な整合性が見受けられないため、2回目以降は廃止すべき」などの意見が寄せられている。

【回答企業】うえろく、エフビー介護サービス、小田島アクティ、川村義肢、栗原医療機械店、ケア・テック、近鉄スマイルライフ、サトウ、サンメディカル、SOMPOケア、タカサ、トーカイ、日本基準寝具、はあとふるあたご、フランスベッド、ふれあい広場、メディカルケア、ヤサカ、ライフ・テクノ・サービス、レンティック中部、ロングライフ(五十音順)

(シルバー産業新聞2025年10月10日号)

さらに、「上限価格そのものを見直すべきか」の質問にも、19社(90%)が「見直すべき」と回答。自由記述では、「外れ値を除外するという当初の目的は果たしている」、「上限価格を更新することについて経済的な整合性が見受けられないため、2回目以降は廃止すべき」などの意見が寄せられている。

【回答企業】うえろく、エフビー介護サービス、小田島アクティ、川村義肢、栗原医療機械店、ケア・テック、近鉄スマイルライフ、サトウ、サンメディカル、SOMPOケア、タカサ、トーカイ、日本基準寝具、はあとふるあたご、フランスベッド、ふれあい広場、メディカルケア、ヤサカ、ライフ・テクノ・サービス、レンティック中部、ロングライフ(五十音順)

(シルバー産業新聞2025年10月10日号)