ニュース

徳洲会 訪看・居宅・包括が連携した災害対応

医療法人社団徳洲会が運営する「愛心訪問看護ステーション」、「湘南鎌倉介護相談室」(居宅介護支援)、「地域包括支援センター湘南鎌倉」では3事業所合同でBCP策定・防災体制を整備している。

防災士の資格を持つ秋山麻美子さん(保健師)が中心となり、2021年からBCP策定に向けた取組みをスタート。▽全職員向けBCP勉強会▽3事業所合同の非常電源や防災用品の配置▽家具に転倒防止装置の設置▽公用車に防災用品を整備▽事業所周辺のハザードマップ作り▽3事業所合同の安否確認の優先度の確認▽震災時の初動チェックリスト(アクションカード)の作成――を実施した。

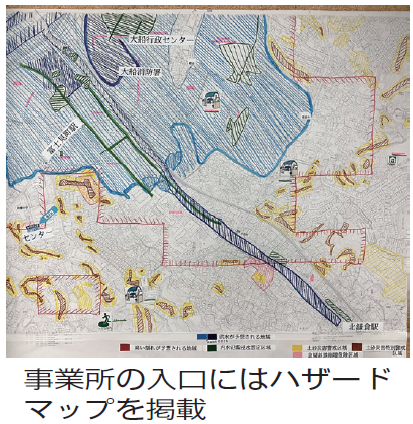

ハザードマップ作製では、事業所周辺でどのような被害が想定されるのか、地形の特徴はあるか、防災拠点やライフラインの状況などを確認し、内容をまとめた地図を事業所の入口に掲示(画像)。

ハザードマップ作製では、事業所周辺でどのような被害が想定されるのか、地形の特徴はあるか、防災拠点やライフラインの状況などを確認し、内容をまとめた地図を事業所の入口に掲示(画像)。

発災時の職員参集基準では、内水氾濫や土砂災害のリスクが高いルートを把握したうえで、個々の非常時通勤ルートを選定。地域包括管理者の宮谷清美さんは「職員の命がないと訪問できない。まずは職員が安全に行動できる体制を考えた」と話す。

また訪看では災害の警戒レベルに応じて訪問件数を調整することとしている。管理者の野口薫さん(看護師)は「訪問看護は利用者の命綱。災害時でもできる限り機能は維持していきたい」と話す。

安否確認では医療依存度や生活状況に応じて優先訪問する利用者を「A:即時医療支援が必要な人」「B:家族などと同居しているが医療者による早期支援が望ましい人」「C:独居や認知症の人で、一人暮らしの生活は問題ないが周囲のサポートが必要な人」「D:家族と同居しており自助ができる人」の4段階に分類。AとBは訪看、CとDは相談室や地域包括で対応する。

さらに相談室では、C、Dのうち事業所から徒歩圏内の「独居または日中独居」の利用者リストを毎月更新。主任ケアマネジャーの北村絵美さんは「医療依存度が高い利用者の訪問は訪看に依頼し、それ以外で優先訪問が必要な利用者はケアマネが対応する。災害時に迅速に安否確認に動ける体制をめざしている」と説明する。

また、鎌倉市が呼びかけている「ケアプランへの避難場所の記載」にも取組んでいる。担当者会議での情報共有や、利用者への自助の呼びかけにも繋がっている。

アクションカードは▽施設内・移動中・訪問中の安全確保▽訪問中・休日の連絡方法▽災害用伝言ダイヤル171の録音・再生方法――など避難判断や手順を簡潔に記載し、名刺サイズで携帯しやすく作成。

防災訓練は年2回実施。災害想定時刻に合わせ、職員が自分の居場所と安否を管理者へ報告。位置情報の共有や災害伝言ダイヤルの利用練習などを通じて、平時から「動ける備え」を構築している。

野口さんは「避難訓練の時刻が訪問中の場合もある。その時は利用者に説明して、事業所の取組みや、災害時の対応を話す機会にもなる」という。

また、同センターでは災害時に支援し合える地域との体制構築を目指し、民生委員とケアマネの交流会や、通所・訪問サービスとの勉強会なども毎年開催している。

野口さんは「災害対応は1事業所では完結できない。今後、鎌倉市内の訪看ST連絡会を立ち上げるなど、地域で利用者を守れる体制を構築していきたい」と語った。

また訪看では災害の警戒レベルに応じて訪問件数を調整することとしている。管理者の野口薫さん(看護師)は「訪問看護は利用者の命綱。災害時でもできる限り機能は維持していきたい」と話す。

安否確認では医療依存度や生活状況に応じて優先訪問する利用者を「A:即時医療支援が必要な人」「B:家族などと同居しているが医療者による早期支援が望ましい人」「C:独居や認知症の人で、一人暮らしの生活は問題ないが周囲のサポートが必要な人」「D:家族と同居しており自助ができる人」の4段階に分類。AとBは訪看、CとDは相談室や地域包括で対応する。

さらに相談室では、C、Dのうち事業所から徒歩圏内の「独居または日中独居」の利用者リストを毎月更新。主任ケアマネジャーの北村絵美さんは「医療依存度が高い利用者の訪問は訪看に依頼し、それ以外で優先訪問が必要な利用者はケアマネが対応する。災害時に迅速に安否確認に動ける体制をめざしている」と説明する。

また、鎌倉市が呼びかけている「ケアプランへの避難場所の記載」にも取組んでいる。担当者会議での情報共有や、利用者への自助の呼びかけにも繋がっている。

アクションカードは▽施設内・移動中・訪問中の安全確保▽訪問中・休日の連絡方法▽災害用伝言ダイヤル171の録音・再生方法――など避難判断や手順を簡潔に記載し、名刺サイズで携帯しやすく作成。

防災訓練は年2回実施。災害想定時刻に合わせ、職員が自分の居場所と安否を管理者へ報告。位置情報の共有や災害伝言ダイヤルの利用練習などを通じて、平時から「動ける備え」を構築している。

野口さんは「避難訓練の時刻が訪問中の場合もある。その時は利用者に説明して、事業所の取組みや、災害時の対応を話す機会にもなる」という。

また、同センターでは災害時に支援し合える地域との体制構築を目指し、民生委員とケアマネの交流会や、通所・訪問サービスとの勉強会なども毎年開催している。

野口さんは「災害対応は1事業所では完結できない。今後、鎌倉市内の訪看ST連絡会を立ち上げるなど、地域で利用者を守れる体制を構築していきたい」と語った。

(シルバー産業新聞2025年6月10日号)